見出し

タクシー運転手は必ず受診!健康診断の重要性と長く働くための体調管理術

「タクシー運転手って、年に何回も健康診断を受けるの?」

そう驚く方もいるかもしれません。実は、タクシー業界では法律により年に2回の健康診断が義務づけられているのです。

その理由はタクシーが単なる移動手段ではなく、公共交通機関としての社会的責任を担っているからに他なりません。

もし万が一、健康状態に問題があるまま営業を続けた結果、重大な事故を引き起こせば、本人だけでなく会社やお客様、社会全体に影響を及ぼしてしまいます。

タクシー運転手の健康診断とは?

タクシー運転手の健康診断とは果たしてどのような内容なのでしょうか?

通常の会社で定められた定期健康診断は年に何度も実施するものではありませんよね。

しかしタクシー運転手の場合は法律で定められた“必須の制度”が存在するのです。

年に2回の定期健康診断が義務

タクシー運転手は労働安全衛生法のもと、6ヶ月ごとの定期健康診断を受診する義務があります。

これは各営業所が実施し、事業者は乗務員一人ひとりの健康状態を把握しなければなりません。

特にタクシー業界では隔日勤務やナイト勤務の場合、「深夜帯の運転」「長時間運転」「不規則な生活リズム」といった特性があるため、運転中の意識障害や突然の体調不良は大事故につながる可能性が排除できません。

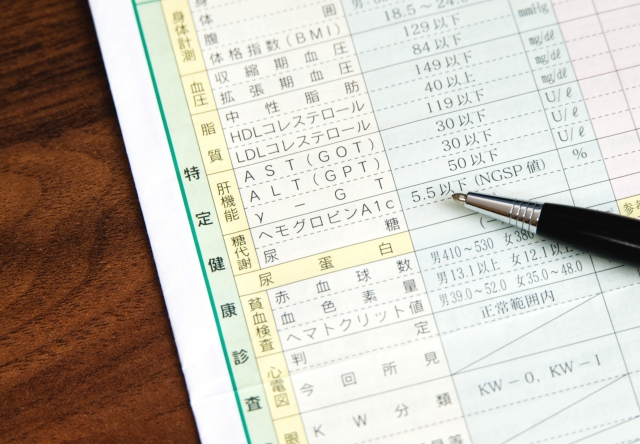

診断内容は多岐にわたる

健康診断の内容は、大まかではありますが以下に統一されていることがほとんどです。

・血圧、心電図、視力・聴力

・血液検査(糖尿病・肝機能など)

・呼吸機能、尿検査、胸部X線

・問診と医師による面談

これらの項目で異常が見つかった場合は、乗務停止・再検査・治療指導などが行われることもあります。

「安全第一」という理念のもと、企業側も真剣に取り組んでいます。

これらは例外なく提携先のクリニックと共に実施します。

健康管理が収入に直結?

どんな仕事においても「健康管理」は成功を手にするために大切なバロメーターです。

とかく歩合制…頑張った分が成果に反映するタクシー運転手かてそれは同じです。

無理をすれば体に毒なのです。

稼げるタクシー運転手ほど「健康意識」が高い

「タクシーは稼げる」とよく言われますが、実際に高収入を得ているドライバーの共通点は「自己管理能力」が高いことです。

例えば…『睡眠時間をしっかり確保すること』や『体調に合わせた乗務スケジュールで営業すること』などもそうです。

そして、疲れを感じたら無理せず休みましょう。

隔日勤務のタクシー運転手には必ず明け番があります。その際にはしっかり有効活用してリフレッシュすることを心がけてください。

また、それと同じくらい大切なのが『食事』・『運動』などへの意識でしょう。

体調不良=営業停止=収入ゼロの可能性も

タクシー運転手が体調不良を我慢して乗務した結果…思いもよらぬ事故につながってしまう可能性があります。脅しでもなんでもなく、用心しなくてはならないのです。

もしご自身の不注意で事故を生じてしまった場合には、会社側から厳しく処分されることも考えられますので注意が必要です。

運転中の“疲れ”が招くリスクと、営業中にできる対策

タクシー運転手のお仕事は、長時間にわたる座り仕事・集中力が求められる独特な業務です。

楽な仕事と思われがちですが…長時間運転は「疲れ」の蓄積が溜まりやすく、事故リスクを急増させるのです。

運転中の“疲れ”が招くリスクと、営業中にできる対策は何かあるのでしょうか?

疲れを感じたら

ここまでの流れの中ですと長時間運転の際「一番大事にしなくてはいけないこと」は何なのかわかってきた方も多いのかもしれません。

そうです、「売上」よりも「健康」なのです。

無論どちらも大事なのですが、言わせて頂きますと“健康なくして売上なし”です。

疲れを感じたら“無理せず休む”ことが鉄則なのです。

▼休憩のコツ

・1時間に1回、5〜10分の休憩を意識する。

・運転中の眠気対策に仮眠を取る(仮眠室や駐車場を活用)

・信号待ち・お客様待機中にストレッチや深呼吸

疲労を感じやすいタイミング

タクシー運転中は、営業時間の中で「疲労を感じやすいタイミング」というのが存在します。

無論、人それぞれではあるのですが…人間の生活サイクルの関係上、以下のタイミングで疲労がピークに達することが多い傾向にあります。

・明け方(3時〜5時)の“魔の時間帯”

・昼食後や夕方の交通渋滞中

・雨天・繁忙期の連勤明け

こうした「疲れの波」や「魔の時間帯」を把握しておくことで、無理な営業を避けて事故を防ぐことができます。

長くタクシー運転手として働くために

折角タクシー運転手に転職したのであれば、長く勤務したいものです。

そのためにはタクシー業務以外の時間をいかに有効的に活用できるかがカギとなるでしょう。

ここでは“生活習慣改善術”を少しだけお教えしたいと思います。

(医学的な見解は避けております。)

睡眠の質を上げよう

タクシー長時間業務の天敵はなんといっても「眠気」ではないでしょうか。

これらは普段の生活でも睡眠をいかに上手にできているかにかかってきます。

そのため、明け番の日はあくまで昼夜逆転の生活にするのではなく、朝型に戻すことを意識しましょう。

つまり朝方の帰宅であれば「昼まで寝る」のではなく、仮眠程度にしておき、夜にしっかりと睡眠をとることを心がけてください。

※上記はあくまで朝方帰庫のケースです。

また、タクシー営業所内に仮眠室がある場合は積極的に活用し、休憩時はしっかり休憩をすることをお勧めします。

よく耳にするのが…「仮眠室が満室」「うちの仮眠室は汚くて使いたくない」という意見ですが、その場合はタクシー車内での休憩もしくは可能であれば自宅に戻って休憩をしましょう(近隣であることが条件です)。

スマホはどうしても現代人はやりがちなので、徐々に控えるのを慣らして行くとよいと思います…私も人の事言えないのですが笑。

ちなみに飲酒は睡眠の質低下どころか翌日までアルコールが残ってしまう可能性があるなど、乗務に影響があります。

就寝前は絶対にやめた方が良いです。

食生活に気をつける

生活習慣改善術はまだまだあります。

食生活も非常に大事な部分です。

暴飲暴食や偏った食事は病気の原因にもなりかねません。

もし外食中心の生活だとでも「野菜→主食→タンパク質」の順に食べるようにしてみてください。

また、糖質・脂質の取りすぎには注意しましょう。

しかし過剰摂取は体調不良の原因につながります。

そして、血糖値の急変動を防ぐためにも食後はすぐ乗務しないことをお勧めします。

血圧・血糖値を意識する

健康診断でタクシー会社の方は特に重視する点が「血圧」だと言われています。

実際そうだと思いますし、血圧は人間の生活において非常に重要なバロメーターにもなります。

また血糖値も同じくです。糖尿病を防ぐためにも数値は非常にデリケートになります。

高血圧や糖尿病予備軍は、無自覚のまま営業を続けることで深刻な体調不良を招きます。

年2回の健康診断だけでなく、自宅でも簡易的な血圧測定・体重管理を心がけましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

タクシー運転手にとって、年2回の健康診断は“義務”であると同時に、「自分を守る武器」でもあります。健康診断はとかく面倒な部分も多いのですが、長期的に稼ぐためには最短ルートと言えましょう。

タクシー運転手は健康であってこそ、長く乗務を続けられ、お客様からの信頼も得られるのです。

結果として安定した収入と生活を手に入れることができるのです。

日々の体調管理を怠らず、自分自身の健康に向き合える方こそ、タクシー業界で真に成功できる人物と言えるでしょう。

これからタクシー業界へ転職を考えていらっしゃる皆さんは、単に「稼げる」だけではなく“働きやすさ”と“体調サポート”の充実した会社を選ぶことが、長く安定して働く秘訣ですよ。